今回は尿検査についてざっくり説明します。

🍎尿の組成

無機成分 ・・・ 大部分が水分

固形成分 ・・・ 有機成分:尿素、クレアチニン、尿酸など

無機成分:塩化ナトリウム、リン酸塩

🍎一般的性状

<尿量>

健常成人の1日の平均尿量:🚹1500㎖ 🚺1200㎖

| 多尿 | 1日の尿量が2000ml以上続く | 糖尿病、尿崩症、萎縮腎 |

| 乏尿 | 1日の尿量が400ml以下 | 激しい嘔吐、下痢、心不全、急性腎炎 |

| 無尿 | 1日の尿量が100ml以下 | 腎炎、ネフローゼ症候群など重篤なもの |

<色調>

尿細管で産生される色素(ウロクローム)により淡黄色~淡黄褐色

尿濃縮の度合いによって淡色~薄褐色まで様々に変化する

便はウロビリノゲン(無色)が酸化されたウロビリン(黄色)やステルコビリン(黄色)に由来

| 色調 | 原因(病的) | 備考(疾患) |

| 無色 | 希釈尿 | 尿崩症、糖尿病、萎縮腎 |

| 黄褐色~茶色 | ビリルビン尿(泡まで黄色) ウロビリン尿(泡は無色) | 黄疸 |

| 赤色~赤褐色 | 血尿(混濁した赤色) | 腎・泌尿器系疾患 |

| ヘモグロビン尿(透明な赤色) | 異型輸血、発作性ヘモグロビン尿症、マラリアなど | |

| ミオグロビン尿(透明な赤色) | 挫滅症候群、多発性筋炎、心筋梗塞など | |

| 暗赤色 | 古い血尿 | |

| ポルフィリン尿(赤ブドウ酒色) | ポルフィリン症、鉛中毒、アルコール性肝硬変など | |

| 暗褐色~黒色 | アルカプトン尿 | アルカプトン尿症 |

| メラニン尿 | 悪性黒色腫 | |

| メトヘモグロビン尿 | フェノール中毒 | |

| 乳白色 | 乳び尿 | フィラリア症など |

| 膿尿 | 尿路化膿性疾患 |

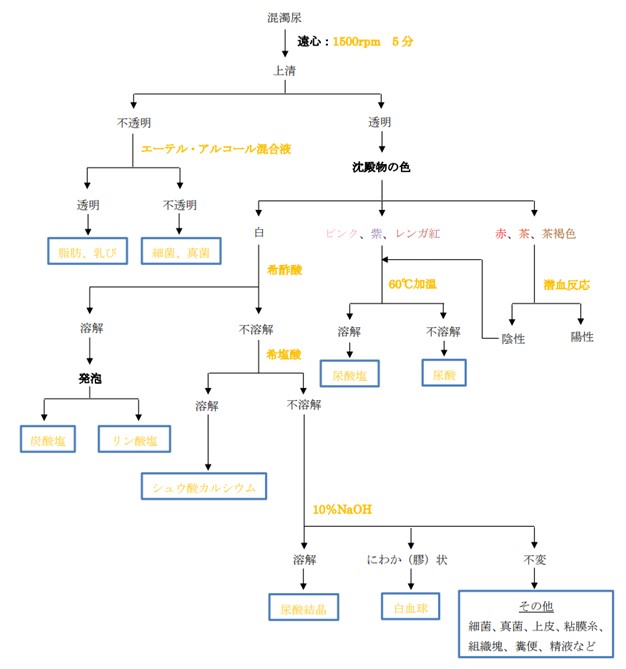

<混濁>

・エーテル・アルコールに溶解:脂肪、乳び

・希酢酸に溶解:炭酸塩、リン酸塩

・希塩酸に溶解:シュウ酸カルシウム

・10%NaOHに溶解:尿酸結晶

・60℃加温で溶解:尿酸塩

<比重>

尿中に溶けている物質の重量を示し、腎臓の濃縮力を知る。

健常成人では尿比重と尿量は反比例する

| 健常成人の24時間尿の比重:1.015前後(1.002~1.045の間を変動) |

尿比重に影響する固形成分

・正常尿の場合:尿素、食塩(Na、Cl)

・病的尿の場合:蛋白および糖の含有

・その他:血管造影剤、デキストランなどの高分子 → 偽高値の原因

| 比重 | 疾患 | |

| 低比重尿 | 1.008以下 | 水分の過剰摂取、尿崩症、腎機能不全 |

| 等張尿 | 1.010に固定 | 腎機能不全の末期 |

| 高比重尿 | 1030以上 | 脱水症状(下痢、嘔吐など)、尿蛋白、 糖尿病(尿量が多いのに高比重となる!) |

▶測定法

屈折計法 ・・・ 高分子の影響を受ける

試験紙法(陽イオン抽出法)・・・高分子電解質とpH指示薬BTBと緩衝剤が含まれる

<浸透圧>

尿中の溶解物質の分子数(モル濃度)で示され、腎臓の濃縮力を知る

基準値:50~1300mOsm/kg・H2O以下

| 浸透圧値 | |

| 低浸透圧尿(希釈尿) | 200mOsm/kg・H2O以下 |

| 高浸透圧尿(濃縮尿) | 850mOsm/kg・H2O以上 |

<pH>

生体の酸・塩基平衡を調節、恒常性を維持。

尿pHは、血液pHを反映します。

①尿結石の治療・予防のコントロール

→アルカリ化:尿路結石、シュウ酸結石などの形成を阻止

酸性化 :リン酸Ca結石、炭酸Ca結石などの形成を阻止

②蛋白試験紙の強アルカリ尿に対する偽陽性のチェック

★基準値:pH6.0前後(弱酸性)

| 酸性尿の原因(H+の増加) | 疾患 |

| 代謝性アシドーシス | 糖尿病、飢餓 |

| 呼吸性アシドーシス | 肺換気の低下(CO2↑) |

| 尿細管性アシドーシス | 尿毒症 |

| 酸性食品の摂取 | 肉類(植物性食品) |

| 薬剤の投与 |

| アルカリ性尿の原因(H+の減少) | 疾患 |

| 代謝性アルカローシス | 胃腸障害(嘔吐) |

| 呼吸性アルカローシス | 過呼吸(CO2↓) |

| 細菌尿 | 細菌が尿素を分解し、アンモニアを産生する |

| アルカリ性食品の摂取 | 野菜、果物の過剰摂取 |

| 薬剤の投与 |

🍎化学的検査

<蛋白質>

健常人の尿中でも少量の蛋白が排泄される

⇒ 1日量40~80mgで、100mgを超えない

⇒ 定性検査で(-)

尿中に出現する蛋白は主としてアルブミン

定性測定法

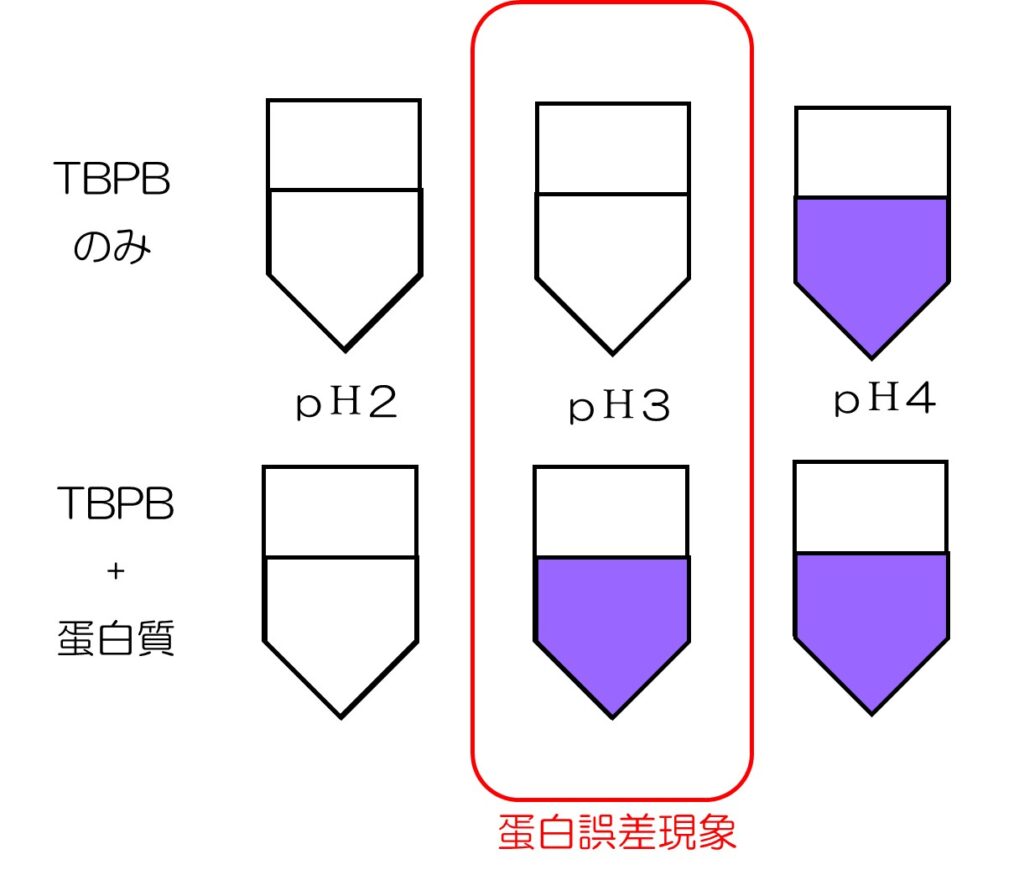

▶蛋白試験紙法(pH指示薬の蛋白誤差)

感度:15~30mg/dl

アルブミンに特異的で、混濁尿でも判定可能

| 偽陽性 | アルカリ性尿(pH8以上) 薬物混入(ポリビニルピロリドン、キニーネ、フェナソピリジン、逆性石鹸) 消毒剤の混入(クロルヘキシジンを含むもの) |

| 偽陰性 | 酸性尿(pH2以下) |

| その他 | 着色尿、照明が暗いと判定を誤ることがある(1000ルクス前後の昼色蛍光以下) |

▶煮沸法(熱凝固反応)

感度:20~50mg/dl

陽性の場合は確実に蛋白(+)

▶スルホサリチル酸法(沈殿反応)

感度:5mg/dl

陰性の場合は確実に蛋白(-)

定量測定法

▶ピロガロールレッド法

メタクロマジーを原理とした定量法

<微量アルブミン>

従来の試験紙法では尿蛋白陰性であるが、尿中アルブミン排泄が正常より更新した状態

糖尿病性腎症において、発症早期に微量アルブミン尿(30~300mg/日)が検出される ←早期腎症

この時期に血糖、血圧のコントロールを行うことで病変の進行を阻止することができる。

▶測定法:抗ヒトアルブミン抗体を用いた免疫測定法

<ベンスジョーンズ(BJ)蛋白>

骨髄で生成される免疫グロブリンのL鎖で、50~58℃で凝固し、100℃で再び溶解する。

スルホサリチル酸法では著明に陽性になるが、試験紙法では高濃度にならないと検出できない!

臨床的意義:多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症、骨肉腫、アミロイドーシスなど

測定法

▶Putnum法

<尿糖>

大部分がブドウ糖

健常者には2~20mg/dl 排出されている ・・・定性検査では(-)

腎の糖排出閾値:160~170mg/dl ・・・血糖値がこの閾値を超えると尿中に排泄される

▶尿糖の特徴

・pH:酸性

・色:淡い

・比重:高い

・泡沫:少ない

・臭気:果物の腐敗臭

検査法

①還元法

・ニーランデル法:感度50mg/dl

・ベネディクト法:感度100mg/dl

・クリニテスト:感度200mg/dl

⇒ベネディクト法を応用した簡易法で試薬が錠剤化している

②酸化酵素法(試験紙法)

ブドウ糖酸化酵素(GOD)とペルオキシダーゼの2つの酵素と色原体の反応

偽陽性・偽陰性

| 還元法 | 酸化酵素法 | |

| 偽陽性 | ブドウ糖以外の還元糖(乳糖、果糖、五炭糖) 尿酸塩、クレアチニン、グルクロン酸、 ビタミンC、ホルマリン、クロロホルム | 過酸化水素、次亜塩素酸、さらし粉 |

| 偽陰性 | ビタミンC、L-DOPA、ホモゲンチジン |

<アセトン体(ケトン体)>

β-ヒドロキシ酪酸、アセト酢酸、アセトンの総称

肝臓で脂肪酸より生成 → 組織のエネルギー源として利用

健常者にも微量(2mg/dl以下)排泄 → 定性検査では(-)

糖代謝異常(糖尿病など)により代替エネルギー源として脂肪の分解が進むと、血中や尿中にアセトン体が増加(ケトアシドーシス)

尿のpHは強酸性

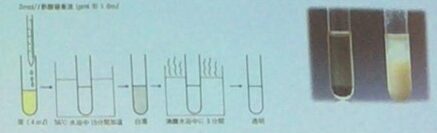

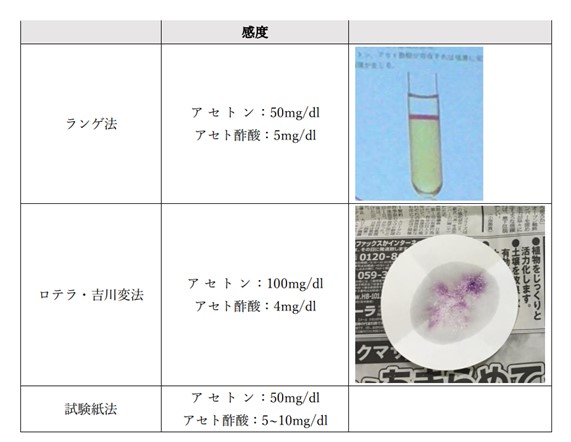

検査法

※測定法の注意点

・揮発性であり、放置によって陰性化する ・・・ 密栓し、3時間以内の新鮮尿で検査

・薬剤(L-DOPA、PSP、BSPなど)による偽陽性反応が多い

<ビリルビン(胆汁色素)>

泡や沈渣まで黄染しているのが特徴!

放置するとビリルビンが光により分解・酸化されるため新鮮尿を用いる!

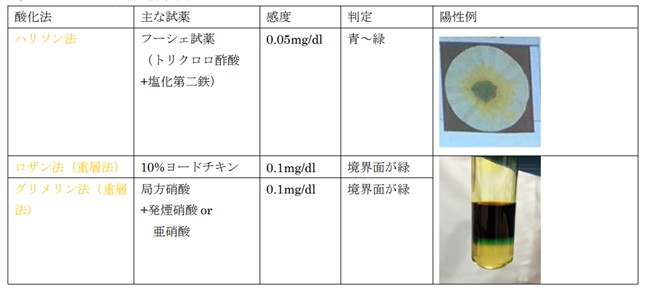

測定法

▶酸化法

▶ジアゾ法

・試験紙法:ビタミンC、亜硝酸塩、古い尿により偽陰性

・イクトテスト法:低濃度(100mg/dl)のビタミンCでは影響を受けない

<ウロビリン体>

健常者の尿中には少量のウロビリノゲンが含まれる(0.4~1mg/dl)

日内変動がある ⇒ 午後2~4時:最も高い / 夜間・午前中:低い

放置すると温度や光により酸化され、ウロビリン(黄褐色)になるため、新鮮尿を用いる。

測定法

▶試験紙法

・強酸性緩衝液とジアゾニウム塩を含有するジアゾカップリング反応 ・・・ 比較的特異性が高い

・エールリッヒ試薬とのアルデヒド反応 ・・・ 非特異的反応と反応阻害がある。

※ウロビリノゲン陰性は試験紙法ではわからない!

▶ワーレスダイヤモンド法

・酸性化でp-ジメチルアミノベンツアルデヒドと反応して赤色を呈する。(エールリッヒアルデヒド反応)

・試験紙法でウロビリノゲン陽性となった検体の確認検査として用いられる。

*黄疸の鑑別*

| 血液 | 尿 | 便 | ||||

| ビリルビン | ウロビリノゲン | ビリルビン | ウロビリノゲン | ビリルビン | ウロビリノゲン | |

| 閉塞性黄疸 | 2+(直接型) | - | 2+ | - | - | - |

| 肝細胞性黄疸 | 2+(直接型) (間接型) | 2+ | 2+ | 2+ | - | + |

| 溶血性黄疸 | 2+(間接型) | 2+ | - | 2+ | - | 2+ |

<ポルフィリン体>

骨髄や肝におけるヘム合成過程の中間代謝産物

健常成人の尿中にもごく微量に排泄される。

| 色調 | 注意点 | |

| 放置 | 暗赤色のブドウ酒様色調 | Hb尿との鑑別に注意 |

| 紫外線照射 | 紅色蛍光 | |

| 採尿 | 糞便の混入を避ける | |

| 保存 | 遮光、4℃、炭酸ナトリウム(蓄尿) | |

▶ポルフィリン症:遺伝性疾患(先天性酵素異常)

▶ポルフィリン尿症:後天的な代謝異常(肝疾患、血液疾患、鉛中毒)

測定法

フィッシャー法のブルグシュ変法 ・・・ コプロポルフィリンを抽出

<バニルマンデル酸(VMA)>

カテコールアミン(アドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミン)の代謝産物が尿中に排泄。

カテコールアミン産生腫瘍(神経芽細胞腫、褐色細胞腫など)では尿中に大量にVMAが排泄される。

※保存:pH2.0以下(塩酸で補正)、4℃(長期保存は-20℃)

検査法

▶スポットテスト

▶試験管法:VMAとp-ニトロアニリンのジアゾカップリング反応

※偽陽性:バニラを含有する菓子類、バナナ、コーヒー、チョコレート、柑橘類、L-DOPA、抗生物質(テトラサイクリン系)

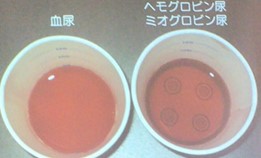

<血尿>

▶肉眼的血尿

・鮮紅色~暗い赤褐色

・尿1L中に血液1ml以上の混入

・遠心すると上清は透明、沈渣に赤血球がみられる。

▶顕微鏡的血尿

・肉眼的には血尿はみられない。

・沈渣:5個/HPF(×400)

ヘモグロビン尿とミオグロビン尿

| ヘモグロビン尿 | ミオグロビン尿 | |

| 色調 | 血尿と同様の鮮紅色(赤褐色) 遠心上清も鮮紅色(赤褐色) | 血尿と同様の鮮紅色(赤褐色) 遠心上清も鮮紅色(赤褐色) |

| 尿細管上皮に取り込まれたヘモグロビンは 変性崩壊してヘモジデリンとなる。 尿沈渣でヘモジデリン(顆粒)がみられる ※慢性溶血性疾患の場合 | 骨格筋や心筋に含まれるヘム蛋白で、筋肉の壊死により尿中に出現 。 分子量が小さく、運搬蛋白をもたないため、 血中に増加するとすみやかに尿中に排泄される。 | |

| 疾患 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 発作性寒冷ヘモグロビン尿症 中毒、マラリア、火傷、異型輸血 | 挫滅症候群(クラッシュシンドローム) 多発性筋炎、心筋梗塞、横紋筋融解症 |

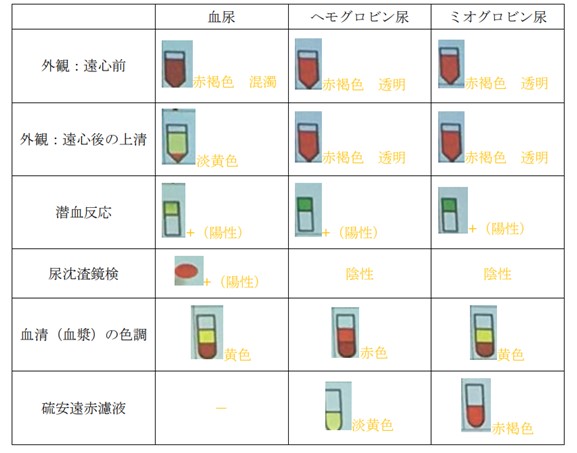

血尿・ヘモグロビン尿・ミオグロビン尿の鑑別方法

潜血反応と尿沈渣の乖離

| 潜血反応(試験紙法など) | |||

| 陰性 | 陽性 | ||

| 尿沈渣 | 陰性 | 異常なし(血尿なし) | ・ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿 ・強度細菌尿/強度白血球尿 ・精液の大量混入 ・古い尿/アルカリ性尿/低張尿 ・強力な酸化剤の混入 ・尿沈渣検ときの見落とし |

| 陽性 | ・強力な還元性物質の混入(ビタミンCなど) ・高比重尿や高蛋白尿のとき ・試験紙の劣化、誤判定 ・薬剤による影響 ・尿の攪拌不足 | 血尿あり | |

便潜血反応

| 化学的便潜血検査 | 免疫学的便潜血検査 | |

| 検査 | 消化管出血(全消化管)の確認・否定 | 下部消化管出血を主張とする疾患のスクリーニング検査に有用 上部消化管出血は消化液によりHbが消化、分解されるため不適 |

| 特徴 | 食事や薬剤により偽陽性・偽陰性反応を呈する 食事制限あり | 食事や薬剤により偽陽性・偽陰性反応が少ない 食事制限なし |

| 反応原理 | HbのPOD様反応 | ヒトヘモグロビンを特異的に検出する |

| 特異性 | 低い(5~10mg/g便) | 感度が高い(0.1mg/g便 以下) 微量の検出が可能 |

-

-

一般検査 ~髄液~

2023/8/20

髄液検査についてざっくり説明します。 オススメ本 リンク 🍎一般的性状 <生成・成分> ・脳室、脊髄腔の中枢神経の保護と代謝に重要な役割を果たす ・脳室(脈絡叢)の上皮細胞で血液が濾過されて生成される ...

-

-

一般検査 ~尿沈渣~

2023/8/13

今回は尿沈渣についてです。 オススメ本 リンク 🍎作製方法 攪拌 → 分注 → 遠心 → 上清除去 → 染色 → 標本作製 ①攪拌:尿をよく混和する(底部の沈殿物を均等に再浮遊させる) ②分注:目盛の ...

-

-

一般検査 ~尿検査~

2023/8/20

今回は尿検査についてざっくり説明します。 オススメ本 リンク 🍎尿の組成 無機成分 ・・・ 大部分が水分 固形成分 ・・・ 有機成分:尿素、クレアチニン、尿酸など 無機成分:塩化ナト ...